当サイトでは、利便性の向上と利用状況の解析、広告配信のためにCookieを使用しています。サイトを閲覧いただく際には、Cookieの使用に同意いただく必要があります。詳細はクッキーポリシーをご確認ください。

照國神社

例年40万人程と、参拝客が県内で最も多い神社。島津家28代藩主の島津斉彬が祭神として祀られています。シーズン中は表に出店なども並び賑わいを見せています。

中薩摩エリア

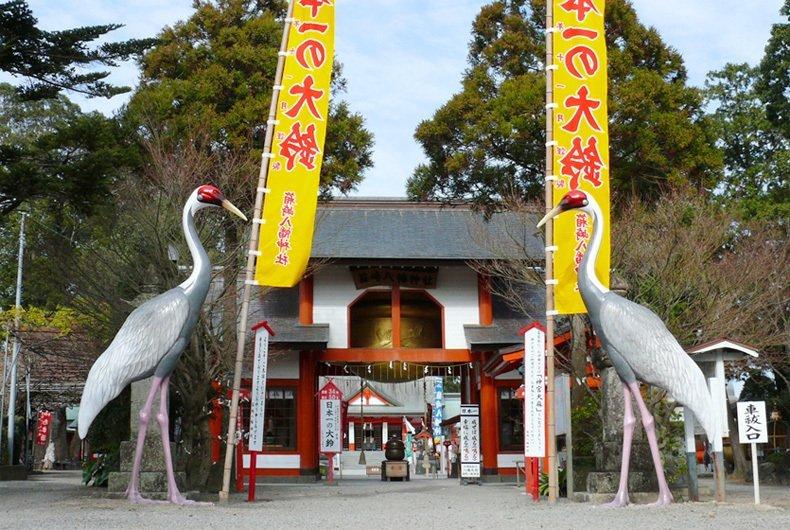

箱崎八幡神社

(出水市)

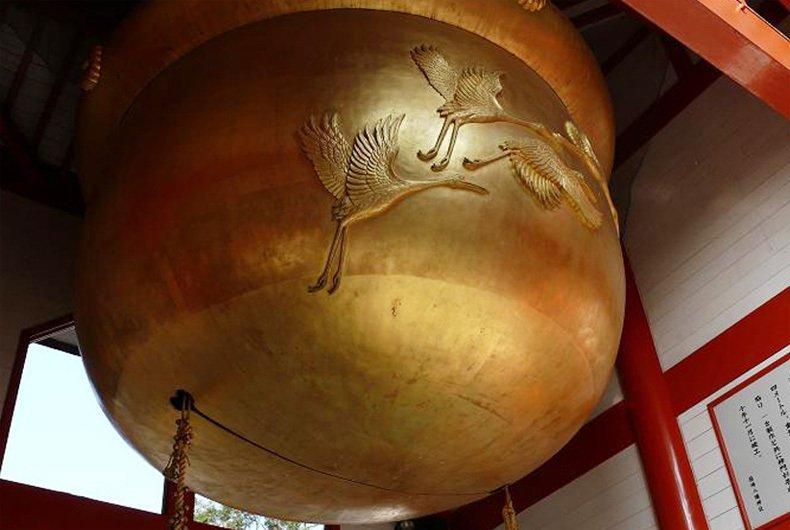

神門に下がる高さ4m、重さ5トンの大鈴がシンボル。心願成就と金運に御利益のある神社です。「成せば成(鳴)る、大願成就の大鈴」。

北薩摩エリア

諏訪神社

もっと見る(出水市)

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている「出水麓武家屋敷群」内にある神社です。御参拝の際には、ぜひ周辺の散策もお楽しみください。

加紫久利神社

もっと見る(出水市)

奈良時代の創建といわれ、古来薩摩二の宮として信仰されてきました。春には「庭祭」という神事があり、境内の一角を斎場として田と見立て、そこに神を招き稲作の手順を演じることによって豊作を祈ります。

新田神社(可愛山陵)

もっと見る(薩摩川内市)

かつて薩摩国一ノ宮と呼ばれた新田神社。隣接している可愛山陵は、神代三山陵の一つにあげられ、明治7年7月にニニギノミコトの墳墓として宮内庁直轄で管理されています。

藤川天神(臥龍梅)

もっと見る(薩摩川内市)

藤川天神の祭神は学問の神様として親しまれる菅原道真公で「菅原神社」とも呼ばれています。毎年、大晦日から三が日は大勢の初詣客で賑わい、また受験シーズンには合格を祈願する受験生や家族などで賑わいます。境内の梅園には、道真公がお手植えされた一株が繁茂したと言われる、約150本の梅の木があり、このうち50株の梅はその幹を地上に伏せ、その姿が伏した竜のように見えることから「臥竜梅(がりゅうばい)」と呼ばれています。

大宮神社(君が代発祥の地)

もっと見る(薩摩川内市)

国道328号沿線の入来町日之丸にある大宮神社は、中世以来入来院氏の総社となっています。この神社の例祭においては、入来独持の「入来神舞」を奏し、神舞を奉納しています。この入来神舞「十二人剣舞」の中に国歌「君が代」が朗詠されています。このことから、国歌「君が代」の発祥を入来神舞の中に見いだせるとして識者の注目を集めています。入来神舞は大晦日にも行われ、奉納される年越しの舞を見るために多くの人が訪れます。

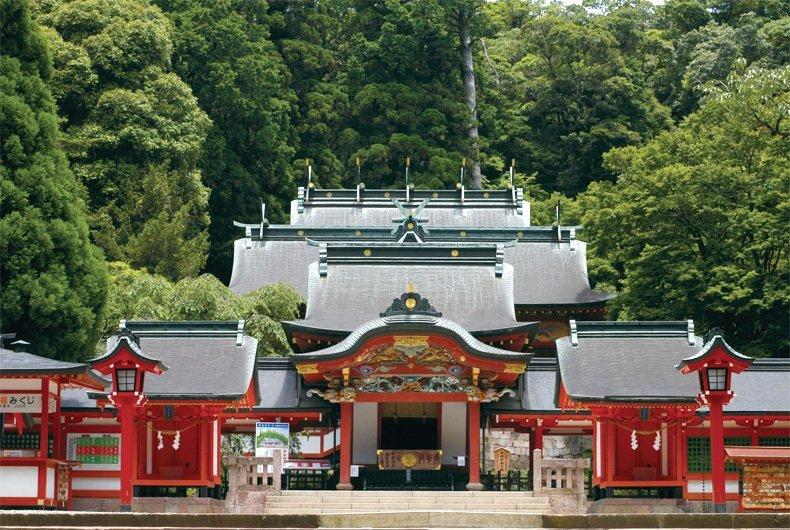

霧島神宮

(霧島市)

毎年多くの初詣客で賑わいます。元日午前0時と午前2時に天孫降臨霧島九面太鼓の奉納が、霧島神宮社務所前で行われます。

霧島・姶良エリア

南薩摩エリア

枚聞(ひらきき)神社

もっと見る(指宿市)

薩摩一の宮として厚い信仰を受けてきた神社。交通・航海の安全や漁業守護の神として崇敬されています。例年12万人近い参拝客が訪れる、県内でも屈指の初詣スポットです。

揖宿(いぶすき)神社

もっと見る(指宿市)

天智天皇御滞興の縁の地として、建立された神社。航海安全、諸業繁栄の守護神として崇敬されています。地元の方も多く参拝します。

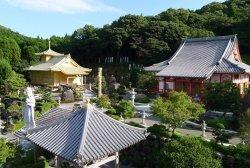

不動山青隆寺

もっと見る(指宿市)

1990年(平成2年)に開山された真言宗の寺院です。標高300メートルの山中に、九州では珍しい本格的伽藍が配されています。約3万坪の敷地には、僧侶により作庭された日本庭園が広がります。

射楯兵主神社(釜蓋神社)

もっと見る(南九州市)

入り江の岩礁が突き出た所に鎮座する釜蓋神社の御祭神はスサノオノミコト。武の神様で厄除け、開運にもご利益があり、芸能人やスポーツ選手も訪れる話題のパワースポットです。釜の蓋を頭にのせ、鳥居から拝殿まで落とさずに行くことができれば願いが叶うとも言われています。

天御中主神社(妙見神社)

もっと見る(枕崎市)

正式名称は天御中主神社(アメノミナカヌシジンジャ)。当地で最も古い神社の一つです。近年は願掛け神社として参拝者が増加しており、祈願返礼折鶴の奉納や、触れると願いが叶うと言われる、さざれ石「願掛けいわお(巌)」があり、パワースポットとしても注目を集めています。

南方神社

もっと見る(枕崎市)

全国でも珍しい並列鳥居の神社。島津氏久により現鎮座に勧請され、島津家累代により崇敬された。御祭神は古事記にも登場する狩猟・農耕の神健御名方神と女神・八坂刀売神。この二神にまつわる御神渡(おみわたり)の伝説など、並列するふたつの鳥居は男女を表すとも言われている。

大隅エリア

手貫神社(上之宮神社)

もっと見る(垂水市)

武運長久(勝負必勝の神様)、厄除け開運、子授け・安産・子育ての神様、商売繁盛、事業繁栄の神として崇敬されている地元でも人気のパワースポットです。

吾平山上陵(あいらさんりょう)

もっと見る(鹿屋市)

全国でも珍しい岩屋の陵(塚墓)で、初代・神武天皇の御父君と御母君の御陵(みはか)です。 伊勢神宮に似ていることから「小伊勢」とも呼ばれ、初詣客は3万人にも及びます。

山宮神社(志布志市)

もっと見る(志布志市)

709年に創建されたと伝えられ、天智天皇の御手植えと言われる国指定天然記念物「大クス」が立っています。毎年市内外から多くの参拝客で賑わいます。

都萬(妻萬)神社(大崎一之宮)

もっと見る(曽於郡大崎町)

都萬神社は、日向五郡(臼杵、児湯、那珂、宮崎、諸県)の各郡に一社ずつ設けられた「日向五社大明神」の1つで、大崎町の一の宮として昔から大切にされてきました。祭神は、「木花開耶姫命」「立述主命」です。毎年、初日の出を見た後にお参りに来る方も多いです。

持留神社(大崎二之宮)

もっと見る(曽於郡大崎町)

大崎郷の時代、二之宮として、国家安全、家内繁昌、武運長久を祈るために行った五社参りの一つとして参拝されていました。

若一神社(大崎三之宮)

もっと見る(曽於郡大崎町)

若一神社は以前は、若王子社、あるいは三ノ宮若王子社と呼ばれていて、飯隈新熊野権現宮の支社でもありました。創建についてはっきりとしてはいませんが、祭神は切目王子(和歌山県熊野古道の五体王子神社が本宮)。

照日神社

もっと見る(曽於郡大崎町)

国道269号線沿いに建つ照日神社は荒佐野住民が大阪から移住するにあたり、当初は伊勢神宮と称していましたが、その後合祀され照日神社と称しています。天照大神をはじめ他6人の神様が祀られており、各種祈願が出来ます。毎年初詣には県内外から多くのお客様で賑わい、近くにある展望所からは初日の出も拝めます。

御崎神社

もっと見る(肝属郡南大隅町)

日本で最古の通貨である和同開珎(708年)開基である九州本島最南端の神社。綿津見三神、住吉三神を祭神として祀ってあり、中世に樺山久高という武将によって現在の御崎山中腹に移されました。

諏訪神社 並立鳥居

もっと見る(肝属郡南大隅町)

殿の構造や二基の並列鳥居が珍しい神社です。対になっている鳥居が縁結びにご利益があると言われ、近年人気が高まっている神社です。左の鳥居から入って、右の鳥居から出る習わしもあるそうです。

離島エリア

※情報は予告なく変更される場合があります。